Удивительная горноспасательная операция была проведена более 70 лет назад на шахте 7-7бис Кальинского рудника. Думаю, в нашем поселке об этом сейчас не знает никто. А между тем, это была, действительно, уникальная операция, можно сказать, подвиг советских водолазов: впервые в мире были проведены подземные водолазные работы, направленные на спасение шахты от затопления. Благодаря нашему товарищу Михаилу Мишайнику (проект Рудники Урала), отыскавшему сведения в архивах и в литературных источниках, теперь мы можем подробно узнать об этом подвиге. Ссылку на полный текст статьи о шахте "Кальинская" (ранее 13-13бис) привожу в первом комментарии к этой заметке.

В 1953 году при проходке ствола №7бис произошел крупный прорыв карстовых вод, затопивший шахту. Обстоятельства данной катастрофы таковы. Пройденная трестом «Бокситстрой» разведочная выработка из северного штрека горизонта +100 м была заложена в известняках лежачего бока и в дальнейшем вошла в пласт боксита, по которому было пройдено 12 метров.

В ночь на 13 сентября 1953 года в забое разведочного штрека после взрыва 12 шпуров из двух «стаканов» начала изливаться вода. В 9 часов утра из вновь пробуренного шпура началось фонтанирование. 14 сентября было установлено, что водоприток на горизонте +100 м увеличился с 500 м³/ч до 800 м³/ч. В 22 часа 05 мин произошел катастрофический прорыв трещинно-карстовых вод с илом. Дверь в железобетонной перемычке, расположенной в 150 м от ствола, не смогли закрыть, уровень воды в выработках стал быстро повышаться. Спустя полчаса один из двигателей с насосом был подтоплен, сработала электрическая защита и остальные двигатели насосов остановились.

Через 5 ч. 45 мин. после прорыва воды были полностью затоплены выработки горизонтов +100 и +130 м, а уровень воды поднялся по стволам еще на 13 м, после чего дальнейшее затопление выработок прекратилось.

К 15 часам 15 сентября шахта №7-7бис была затоплена до отметки +140 м, что соответствовало положению поверхности депрессионной воронки до прорыва. При этом добыча боксита на горизонте +160 м не прекращалась.

Инженерными расчетами было установлено, что для откачки горизонта +130 м потребуется откачивать 1600 м³/ч воды, а для откачки горизонта +100 м – 2500 м³/ч. При таких водопритоках пришлось бы смонтировать 6 тележек с насосами в каждом стволе, и откачка бы заняла несколько месяцев, для чего необходимо было бы прекратить добычу. По инициативе работников треста «Бокситстрой» было предложено привлечь к работе водолазов, которые до откачки воды должны были закрыть водонепроницаемые перемычки (ВНП) на затопленных горизонтах. В этом случае для откачки воды потребовался бы только один насосный агрегат.

Ликвидировать аварию было поручено Управлению подводно-технических работ (УПР) Министерства речного флота СССР (бывшая Экспедиция подводных работ особого назначения (ЭПРОН).

25 ноября 1953 года на шахту №7-7бис в срочном порядке прибыла группа водолазов под руководством водолазного специалиста А.Н. Суслова и врача-спецфизиолога. На шахту были доставлены водолазное снаряжение и техника, декомпрессионная камера для лечения кессонной болезни, стальные баллоны для сжатого воздуха, телефонные кабели, водолазные шланги и другое оборудование.

В состав группы вошли лучшие водолазы, имевшие большой опыт в выполнении различных гидротехнических и других подводных работ.

Подготовку к работам решили начать на не затопленном горизонте +160 м, имевшем такое же расположение горных выработок. При репетиции освещение было выключено, чтобы приблизить условия к подводным.

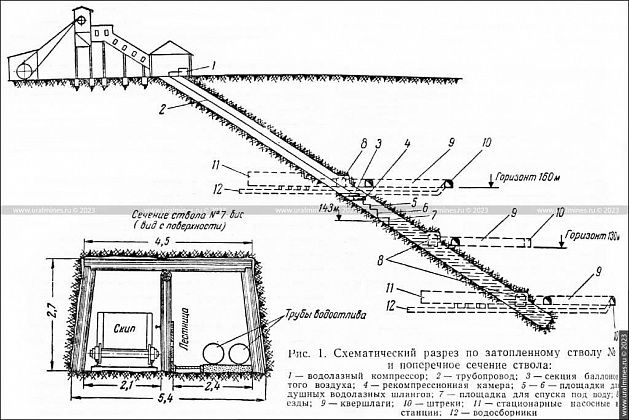

В наклонном стволе №7бис на отметке +143 были построены 5 рабочих площадок. На верхней площадке разместили баллоны со сжатым воздухом, на второй – декомпрессионную камеру, на третьей забухтованные водолазные шланги и кабель связи, на четвертой – аппаратуру связи с водолазами и поверхностью, а также воздухораспределительные щитки для подачи воздуха одновременно четырем водолазам. Пятая площадка служила местом для одевания и спуска водолазов в воду и была оборудована водолазным трапом.

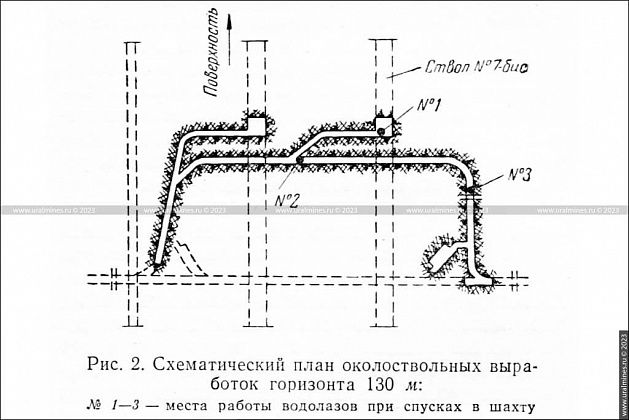

Учитывая то, что глубина до нижней перемычки превышала 40 м, было решено перекрыть в первую очередь перемычку на горизонте +130 м, после чего откачать воду, и затем уже добираться до нижней перемычки, толща воды над которой уменьшится почти вдвое.

17 декабря 1953 года состоялся первый рабочий спуск водолазов для закрытия двери водонепроницаемой перемычки на горизонте +130 м. В этом спуске участвовали одновременно А. Лопанцев, М. Половинкин и П. Ткаченко. Групповой спуск объяснялся тем, что пришлось спускать на себе длинные тяжелые шланги и сигнальные кабели, которые постоянно цеплялись за повороты выработок. Таким образом, три водолаза стояли на поворотах и подавали воздушные шланги идущему вперед водолазу.

Чтобы закрыть водонепроницаемую перемычку пришлось совершить 4 спуска. Удалив остатки коммуникаций и очистив от ила площадку, водолазы закрыли перемычку и затянули ее болтами. Работы выполняли ломом, лопатой, молотком и зубилом. После этого вода из выработок горизонта +130 была откачана без каких-либо затруднений. Откачка горизонта +130 м началась 19 декабря двумя насосами и закончилась 23 декабря.

Все работы выполнялись в полной темноте. Попытка воспользоваться искусственным подводным освещением оказалась безуспешной из-за взмученного ила. Сильно затрудняла выполнение подводных работ и низкая температура воды, достигающая на нижнем горизонте всего +2°С.

Разрешенное время нахождения на глубине составляло всего 20-25 минут и лишь в аварийных случаях – до 2 ч. 15 мин. На нижнем горизонте водолазам предстояло тратить только на преодоление пути до места работа и обратно 2-2,5 часа. Следовательно, времени для выполнения работ у перемычки не оставалось. Кроме того, режимы декомпрессии были составлены для условий, значительно отличающихся от шахтных.

Для выполнения работ на горизонте +100 м группа водолазов состояла из 4 человек – С. Хлестаков, А. Лопанцев, П. Царик и М. Половинкин.

Перемычка на +100 м оказалась почти полностью забита песком, мелким камнем и илом. Была предпринята попытка убрать ил лопатами, однако скоро поняли, что для выполнения работы таким способом придется затратить несколько месяцев. Размыть грунт можно было гидромонитором, но его не оказалось на шахте. В этой обстановке было решено использовать для размыва ила у перемычки пожарные шланги с брандспойтом и давление столба воды в водоотливных трубах. Соединяя отдельные пожарные шланги, получили став длиной 250 м. Один конец его присоединили к водоотливной магистрали, а к другому присоединили брандспойт. Водолазы, потратив два спуска, протащили шланг под водой на расстояние 224 м до капитальной перемычки. Используя брандспойт как гидромонитор, удалось размыть слой ила у перемычки. Тем не менее, закрыть створку, как это было на предыдущем горизонте, не удавалось. Водолазы были вынуждены прибегнуть к помощи ручной двухтонной тали, которую также с большим трудом доставили к месту работы. Работая брандспойтом и одновременно сантиметр за сантиметром подтягивая створку, удалось прижать ее к пазам в косяках перемычки. 9 января 1954 года в 14 часов перемычка на горизонте +100 м была закрыта. Задвижки на трубках, проходящих через перемычку не удалось закрыть по причине забитости их мелкой породой.

После этого уровень воды в стволе был понижен до затопленного горизонта двумя насосами на тележке в течение 3-4 часов. Но вдруг вода снова стала пребывать, насосы перестали справляться с притоком и ствол опять был затоплен до гор. +130 м.

При повторном спуске было установлено, что вода под большим напором поступает по трубам, задвижки которых были оставлены открытыми, а также через отверстия для прокладки кабелей. А. Лопанцев закрыл задвижки, а отверстия для прохода кабелей забил деревянными пробками. После этого шахта была осушена без осложнений. 20 января 1954 года горизонт +100 м был откачан.

Всего водолазы сделали 19 групповых спусков на затопленный гор. +100 м, продолжительность каждого спуска равнялась в среднем 8-9 часов, из которых на выполнение работ у перемычки затрачивалось не более 1-1,5 часа. Основная часть времени уходила на подъем водолазов в связи с необходимыми выдержками в период декомпрессии.

Несмотря на специальную меховую и ватную одежду и несколько пар шерстяного белья, водолазы при первых спусках в шахту тяжело страдали от холода, пока водолаз М. Половинкин не предложил для защиты от потери тепла простой способ. Он заключался в том, что водолазу в период выдержки на остановках подавался воздух в избытке. Это позволяло ему создать в скафандре воздушную подушку вплоть до ступней. Избыток воздуха в скафандре придавал водолазу положительную плавучесть, и он всплывал под кровлю выработки, в которой находился. В таком положении, как бы подвешенным к потолку, водолаз находился все время выдержки на остановках. Прослойка воздуха под скафандром значительно уменьшала потерю тепла организмом.

Каждый спуск в затопленную шахту, особенно на нижнем горизонте, был связан для водолазов с риском для жизни.

Загромождение горных выработок оборудованием, тросами, крепежным лесом и шпалами в условиях отсутствия видимости создавало весьма серьезные проблемы для водолазов. Водолазы дважды разбивали стекла боковых иллюминаторов об торчащие элементы оставшегося на рельсах горного оборудования. Только ювелирная регулировка количества и давления воздуха, подаваемого в шлем для дыхания, удержала треснувшие стекла от выпадения под водой, и водолазы сумели выйти на поверхность. При снятии шлемов после выхода на поверхность стекла все-таки рассыпались.

В один из спусков водолаз запутался в свисающей с кровли выработки цепной тали и оборвал кабель связи. Спасение водолаза заняло почти три часа. В другой раз запутавшегося водолаза спасали 13,5 часов!

Благодаря продуманной и четкой организации спусков, большому опыту водолазов в выполнении различных работ, мужеству и физической выносливости все трудности были преодолены и работа успешно выполнена без несчастных случаев.

Со времени прибытия водолазов на рудник и до откачки шахты прошло 55 дней. Это был первый в горной практике опыт использования водолазов при ликвидации затопления шахт.

Михаил Цыганко.