Жительница Североуральска 76-летняя Валентина Алексеевна Степанова рассказала о своем отце - Алексее Тимофеевиче Бердник, участнике Великой Отечественной войны.

Валентина Алексеевна

уже рассказывала о своей маме, Анне Прокофьевне, - участнице войны, жительнице блокадного Ленинграда. Мы публиковали ее воспоминания в одном из январских номеров нашей газеты. Теперь, как говорит она сама, пришло время вспомнить и об отце.

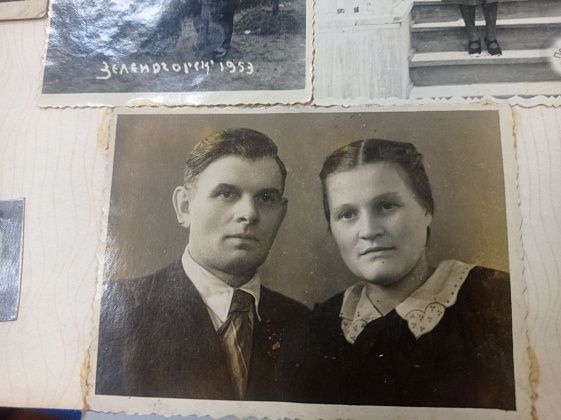

Женщина специально пришла в редакцию, чтобы мы приурочили публикацию ее воспоминаний ко Дню Победы. С собой она принесла старый семейный альбом, где на черно-белых снимках запечатлены ее еще молодые отец и мама.

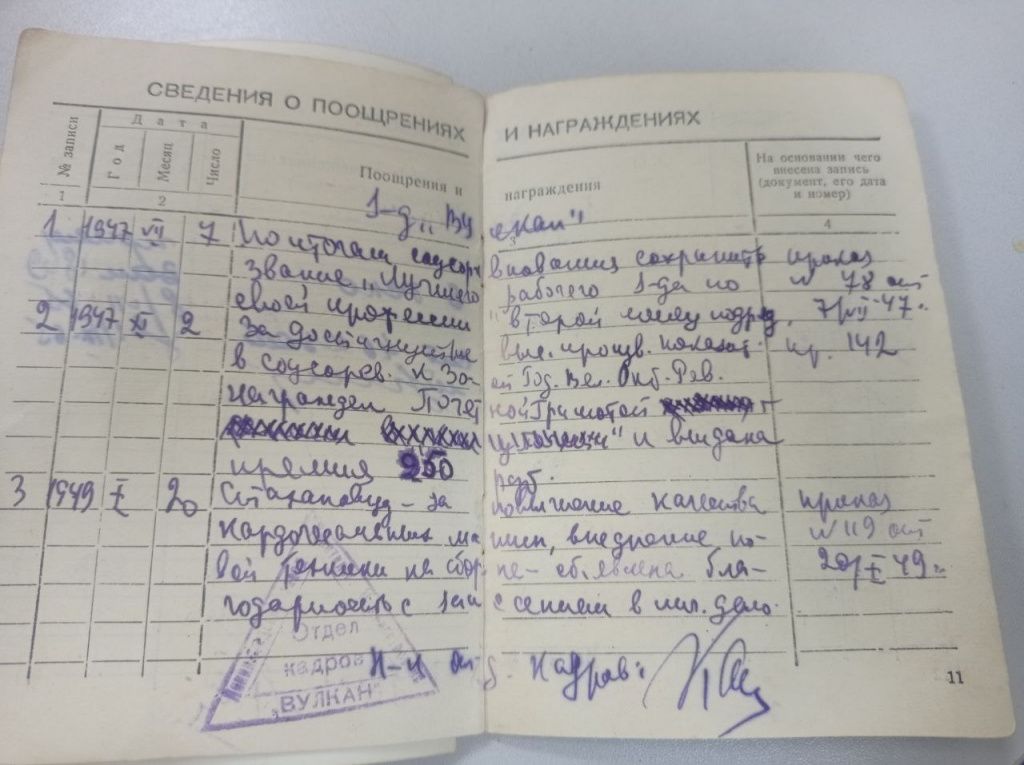

Папа был стахановцем

- Забегая вперед, начну с конца,- повествует Валентина Степанова. - Год 1953. Мне 6 лет. Мама уже в мирное время работает на фабрике “Красное знамя” все в том же послеблокадном Ленинграде. Фабрика большая, кирпичная, с пятиэтажный дом. Мамино рабочее место на самом верхнем этаже. Я с папой иногда приходила под окна фабрики, а она сбрасывала мне коржик, купленный в фабричной столовой. И этот коржик до того был вкусный! Видимо, еще из-за этого мне его мама и скидывала.

Отец Валентины Алексеевны, Алексей Тимофеевич, работал на заводе “Вулкан”. И он, по словам женщины, был стахановцем, в трудовой книжке сохранилась запись об этом.

- Папа меня часто брал на завод, - продолжает Валентина Степанова. - Вход в ворота и к заводу - по дорожке, а по ее краям портреты передовиков, и папин портрет - там же, среди них. На 1 мая мои родители всегда ходили от завода. Почти у каждого - красные знамена, транспаранты, фотографии вождей. Играл духовой оркестр, было очень весело, все пели, смеялись. Знамен было так много, что вся колонна казалась красной.

Валентина Алексеевна рассказала концовку своих воспоминаний. А потом продолжила.

Казакам нюни распускать нельзя!

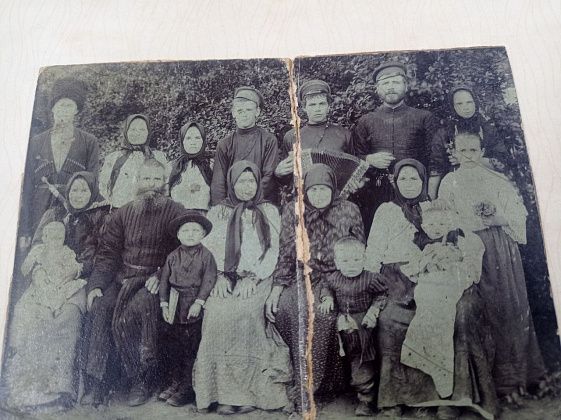

- А теперь начну с самого начала о своем папе, - пояснила она. - Он кубанский казак. А у казаков был такой обычай - если есть сын, и отец не пожилого возраста, то хоть как бы бедно не жилось, но должна быть лошадь и казацкое обмундирование. Это - для случая войны. Все должно быть свое. И вот папу Алешу, совсем маленького, отец заставлял пасти их лошадь. А идти нужно было далеко на сочные травы. Папа очень уставал. Целый день пасет, а вечером домой, опять такой же путь. Пробовал залезть на дерево, привязав лошадь, но не всегда получалось с дерева на лошадь взобраться - падал. Идет домой, плачет. Мать встретит, жалеет ее. Но тогда и ей доставалось - папин отец был крутого нрава и воспитывал из маленького сына настоящего казака, не разрешал нюни распускать. Плакать можно было только втихаря, чтобы никто не видел.

С шахты - на фронт

Когда отцу Валентины Алексеевны исполнилось 16 лет, он поехал на Донбасс, на угольную шахту.

- Выполнял работы по силам, - говорит она. - А когда повзрослел, стал работать в забое. Время шло, он жил в общежитии. И тут - война! Сразу шахтеров на фронт не призвали, стране нужен был уголь. Но вскоре их обучили стрелять и отправили на фронт.

Алексей Тимофеевич Бердник попал в пехоту автоматчиком. Его дочь не помнит, на каких фронтах он воевал, но помнит, что на Ленинградском точно был.

- Потому что когда блокаду Ленинграда прорвали, их самую ближнюю часть на завод послали - станки-то останавливались, работать на них уже некому было, - рассказывает женщина. - Однажды после боя он и еще один солдат пробирались к нашим войскам. Уже стемнело, вблизи была деревня, зашли в крайний дом, а там женщина с тремя детьми была. Накормила их чем могла, а они, перед тем, как лечь спать, попросили иголку с нитками - свои гимнастерки зашить. Она дала и очень просила эту иголку вернуть - игла во время войны была на вес золота. Сменной одежды у ее детей не было, и если что-то рвется, то надевать уже нечего станет. Все легли уже, а товарищ еще зашивал свою гимнастерку. И чтобы никого не будить, воткнул иглу в свою одежду. А утром затемно нужно было уходить. Кругом немцы, и если их обнаружат, то и женщину с детьми расстреляют. Еще недалеко ушли, и товарищ вспомнил, что иглу-то он не отдал. А уже светало. И пришлось возвращаться. Как же обрадовалась женщина, что ей вернули иглу!

Валентина Алексеевна говорит, что ее отцу приходилось брать и “языка”.

- Надо было подойти к самому логову врага и постараться взять в плен не просто немца, а немца с чином - он мог больше рассказать о планах нападения, - поясняет она. - После боя в одном месте приходилось переходить на другое, бывало, и по нескольку километров шли. Измотанные солдаты спали на ходу. Если случался небольшой привал, падали на месте и моментально засыпали. У папы было несколько медалей, и могла бы быть еще одна. Шел бой, к нему подбежал командир и крикнул: “За правильные действия в бою будешь представлен к награде!” Но в это время в командира попал снаряд и его убило. А папу ранило в руку и разворотило подмышку. После боя всех раненых отправили в госпиталь. Обезболивающих не было, дали выпить водки. На каждую ногу и руку, голову - по санитару. Врач ворочает вырванное с мясом тело, ищет осколки, их нужно было достать. Но кость не задело. Папа вспоминал, что было очень больно, хотелось кричать, но их стыдили, говорили, что, мол, что ты за солдат, если терпеть не можешь.

Алексея Тимофеевича подлечили в госпитале и снова отправили на фронт. По словам его дочери, он был и контужен, но только уже в другом бою.

Остался в живых. Случай помог или Бог?

- Два случая запомнила из его рассказов, - продолжает Валентина Алексеевна. - О том, как приходилось выходить из окружения. Воевали в чистом поле, ни кустика, ни деревца, вся местность просматривалась. Во весь рост встать нельзя, только ползти. На краю поля был большой пустой амбар, а вдалеке деревня. Вот к амбару и пополз, а за стеной немцы. Они, видимо, этот амбар посмотрели. Папа ни жив ни мертв притаился, а немцы поболтали, завели танк и уехали. В это время еще один солдат в амбар приполз, весь обмотанный знаменем полка. А считалось, что если знамя сохранилось и хоть один человек жив, то полк существует. А потом еще один солдат смог приползти в амбар. А ведь их могли убить, если бы немцы не уехали со своим танком.

Рассказала дочь бойца и о втором случае:

“Папа вспоминал, что во время боя все были равными. После боя нужно было пробираться к нашим частям, которые стояли на другом берегу реки, в нескольких километрах, а уже морозец был и речка покрылась тонким льдом. Собрались несколько человек наших солдат после боя у реки, а вдали был мост. Тихо было, не слышно, что немцы где-то поблизости были, ну солдаты и решили переходить на другой берег по мосту. Папа говорил, что хоть немцы и притихли, но мост все равно осматривать будут. Было очень опасно идти по мосту и он не пошел. Гимнастерку закрепил на голове, автомат на грудь повесил, чтобы лед тело не порезал и поплыл, разбивая руками тонкий лед. А когда плыл, услышал взрыв - немцы взорвали мост. Пришел в нашу часть один. Там очень обрадовались ему, накормили, согрели и все расспрашивали, как шел бой. Я, когда уже школу закончила, спросила у отца, есть ли Бог. Он ответил: “Не знаю, говорят, что есть”. Сам-то он был еще в детстве крещен.

"Я верю, что папе иконка его матери помогла"

Дальше в своем повествовании Валентина Степанова говорит о Боге и церкви.

- Когда я уже работала и дочке моей 5 лет было, не понимая, что рискуем, лазили по нашей североуральской церкви, - рассказывает она. - Сначала по узкой кирпичной лестнице, потом выше - на самую вершину колокольни. Пятиэтажных домов рядом с храмом не было и город хорошо просматривался поверх крыш частных домов. И так несколько раз лазили, какая-то неведомая сила тянула меня к церкви. От потолка были только рельсы и груда разбитых кирпичей, на стенах просвечивали цветные фрески каких-то святых. Лиц было не разобрать. Для меня церковь была как музей, от нее веяло загадочным и далеким прошлым. Мне очень хотелось, чтобы ее восстановили. И на мою радость ее начали восстанавливать. Священники часто менялись И вот перед приходом священника Владимира Душина, светлая ему память и царствия небесного, был назначен Александр Железнов. И вот я, прихватив с собой маленькую внучку в мой день рождения, мы покрестились и приняли веру православную. И стоит эта церковь как белый лебедь на въезде в город, как бы охраняя тишину и спокойствие нашего небольшого городка. В ней мы рождаемся вторично, при крещении, из нее провожают в другую жизнь, в вечность.

Валентина Алексеевна объясняет, что уже 28 лет является прихожанкой храма. По ее мнению, хорошо, что Бог дал таинство покаяния и причастия.

- Вот тогда я, вспоминая, как папа воевал и оставался живым, - рассуждает она. - И ранен был, и контужен, и всякие истории были на фронте, ведь всю войну прошел!

Валентина Алексеевна вспомнила еще один случай, который рассказывал ей ее отец: “Когда он 16-летним парнишкой уезжал на Донбасс на угольную шахту, его мама положила ему иконку Божьей Матери. Мать его давно умерла, а икона была единственной памятью о ней. С ней он не расставался и на фронте. Вот она-то, икона, да благословение его матери и выводили моего папу из разных ситуаций на войне”.

Иллюстрация в

анонсе: Елена Ковыршина